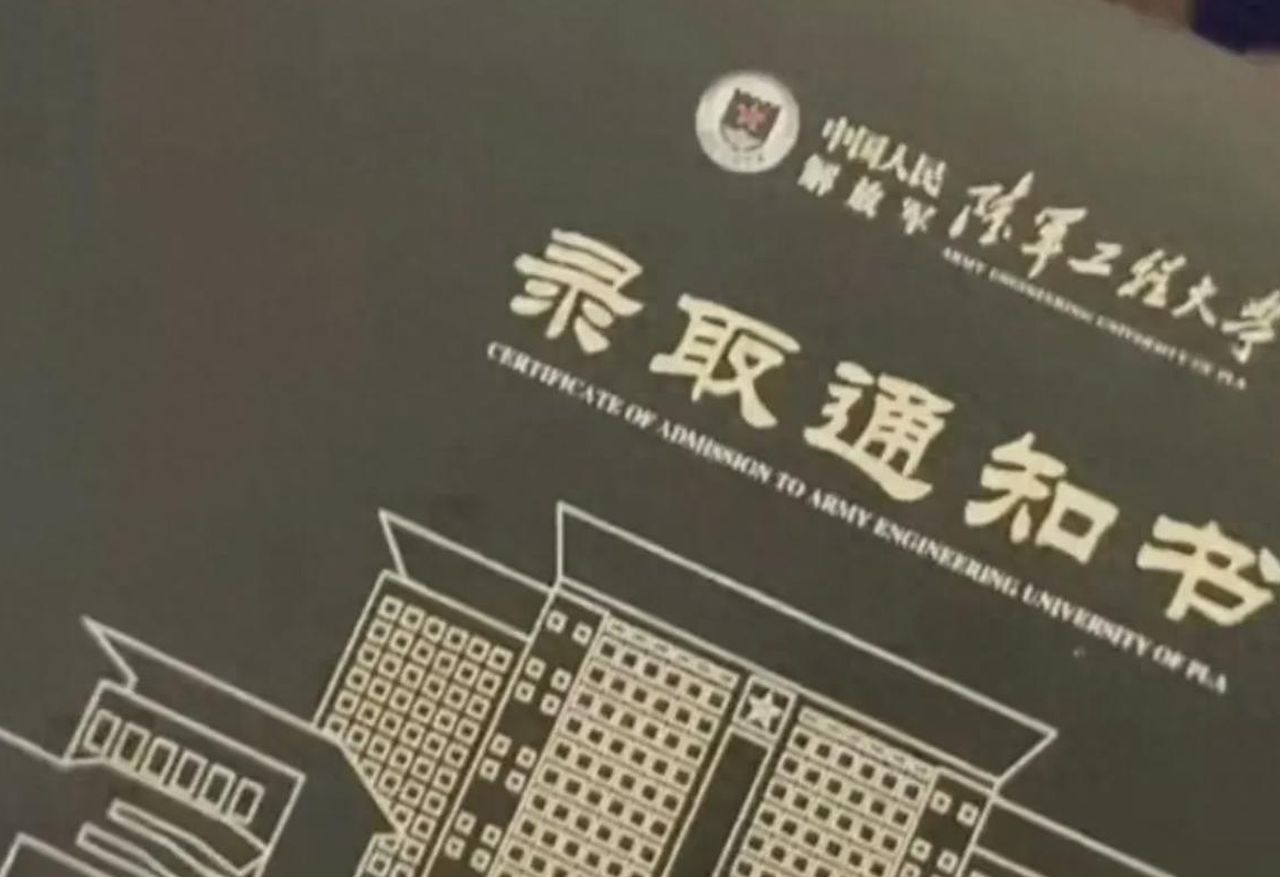

男生过安检被查出有管制刀具,结果是陆工大通知书的"精武之剑"

昨天批改作业到深夜,刷到一条新闻,顿时笑出了声:一位男生在火车站过安检时,被查出随身携带"管制刀具",结果一查是陆军工程大学录取通知书附赠的"精武之剑"纪念品。这个情景让我不禁想起几年前班上那个痴迷军事的小刘,也是如此憧憬着军校生活。

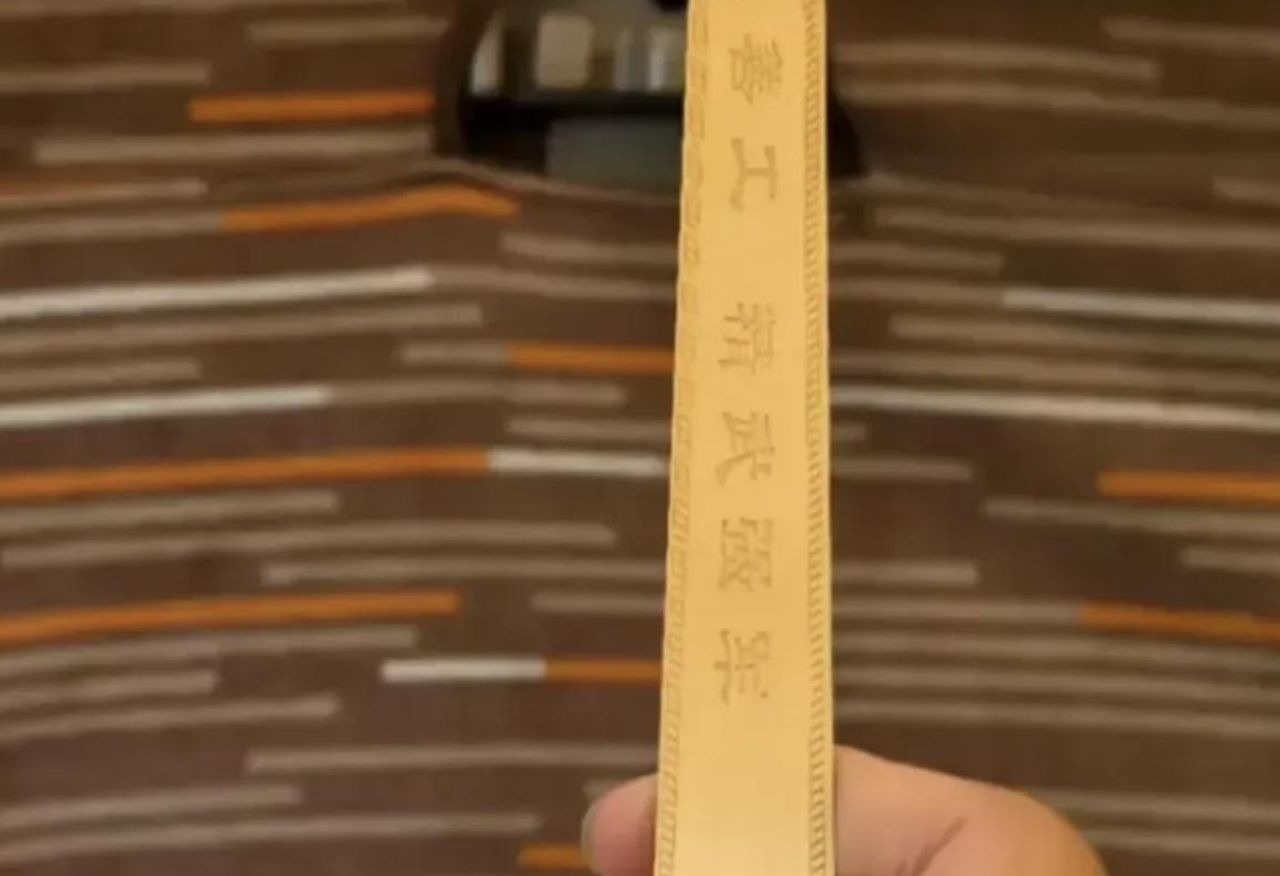

说实话,这"精武之剑"确实挺拿不准的。黄铜材质,做成剑形,还刻着"厚德善工,精武强军"的校训,确实很有军校气质。但在当下这个安全第一的时代,在公共场所随身携带这样一件物品,着实让人有些忐忑。我能想象那男生被拦下时的窘迫与无奈,也能理解安检人员认真负责的态度。

这事看似小,却让我思考良多。老实讲,教育中的很多问题不都是这样吗?一边是规则的严肃性,一边是教育的灵活度,两者之间总有一道难以跨越的鸿沟。

记得去年学校组织研学活动,我班有个学生带了把小折叠刀(据他说是用来削铅笔的)。按规定,这是绝对禁止的。但看着他那双充满求知欲的眼睛,我犹豫了——如果简单没收,会不会打击他的探索精神?最后我和他做了个约定:由我保管,需要用时再找我。

(其实有时候我在想,我们是不是太容易被表面的"威胁"吓到,而忽视了背后更有价值的教育机会?)

回到这把"精武之剑",它其实是军校文化的一种体现,是对新生的期许,更是一种仪式感的构建。在追求安全无虞的同时,我们是否也应当保留一些能够激发年轻人热血与梦想的象征物?毕竟教育不只是知识的灌输,还包含着情感的共鸣与价值的认同。

有趣的是,这把引发争议的剑,恰恰体现了教育的两面性:严谨与浪漫。安检人员代表的是社会规则的严肃执行,而陆工大的创意则彰显了教育应有的浪漫与想象。两者看似对立,实则是教育生态中缺一不可的组成部分。

我常在教研会上和同事们讨论,如何在规则与创新之间寻找平衡点。这个问题没有标准答案,只有不断的探索与调整。就像这把"精武之剑",或许设计者需要考虑实用性问题,安检部门也需思考如何识别类似纪念品。

每每回想起自己二十多年的教育生涯,最深的感悟就是:教育从来不是非黑即白的选择题,而是充满灰度的权衡之道。我们既要教会学生遵守规则,又要鼓励他们打破常规;既要保护他们的安全,又要激发他们的勇气。

这把引发争议的"精武之剑",或许正是当下教育值得深思的一个缩影。

最近我一直在想:在这个日益强调安全与规范的时代,我们是否还能为学生保留一些"锋芒"?那些看似不合时宜的棱角,或许正是成长过程中不可或缺的部分。教育的真谛,或许就在于帮助学生在规则与自由之间找到属于自己的平衡点。

至于那位被拦下的男生,我想他一定有了一个难忘的入学经历,这把"精武之剑"也因此多了一层特殊的意义。这不正是教育的魅力所在吗?