"已举报,为你好",一女孩晒顶尖大学通知书,热心网友看出异常

昨天下午批改作业时,我的微信突然震动起来。打开一看,是前年毕业的学生小林发来的消息:"张老师,您看到那个被举报的女孩的事了吗?我好害怕,我也准备晒我的录取通知书呢。"

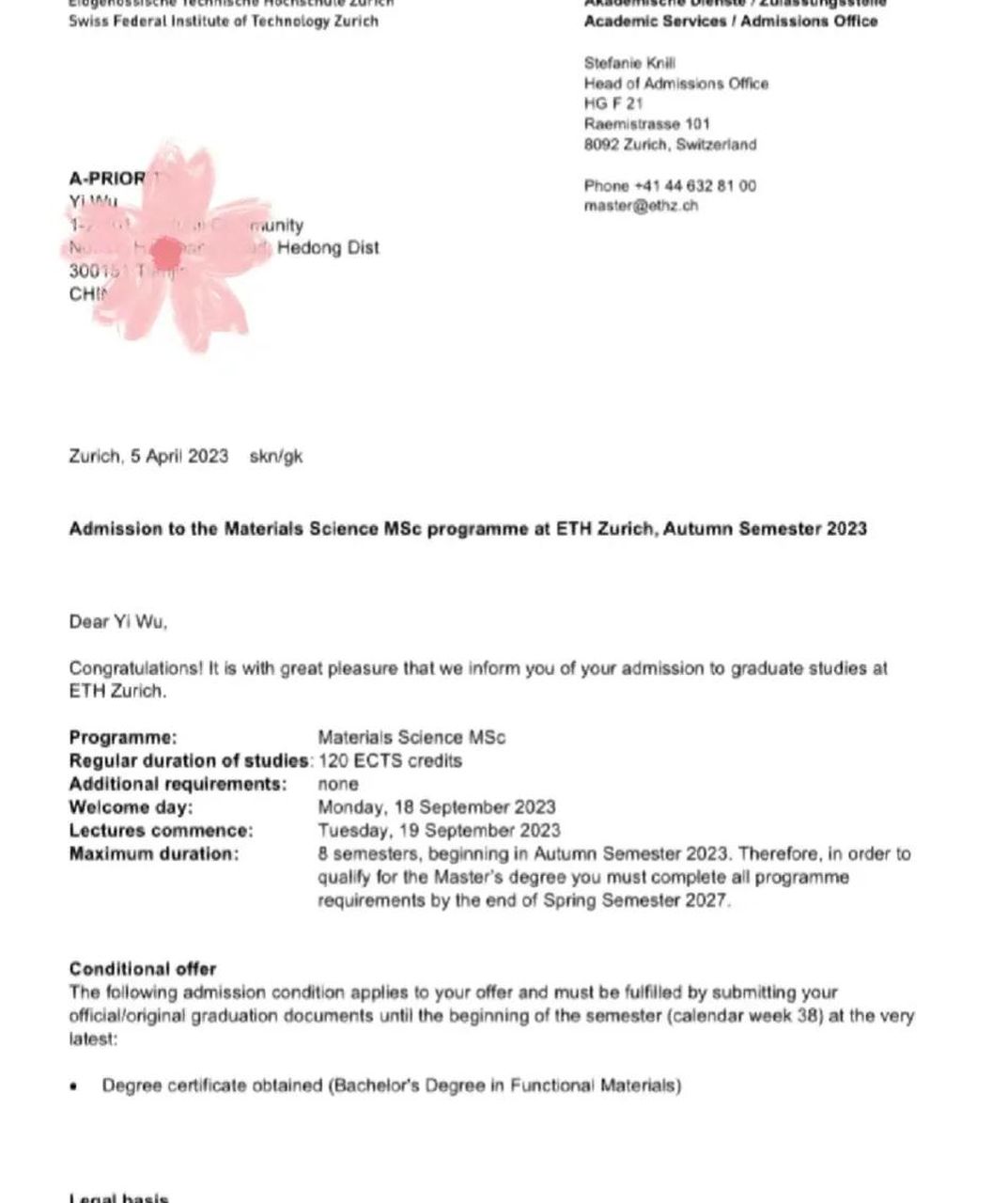

我放下红笔,顺手打开了热搜。这则新闻很快映入眼帘:一位高考女生在社交平台晒出某顶尖大学录取通知书,本是分享喜悦的时刻,却收到了陌生网友的私信:"已举报,为你好"。据说这位"热心人"发现通知书上的某些信息"存在异常",便向校方举报,并坚持认为自己是在"帮助"她。

说实话,看到这则新闻的瞬间,我感到一阵熟悉的无力感。二十五年的教育生涯中,我见证了太多类似的场景——他人的成功总会引来质疑的目光。

(我不禁想起去年毕业班的小王,他获得了省级竞赛一等奖,班里却有同学匿名举报他"违规参赛"。调查后发现,举报者只是因为嫉妒。)

这种打着"为你好"旗号的伤害,往往比明面上的攻击更令人心寒。在教育一线多年,我越发觉得,我们的社会似乎正在培养一种扭曲的心态:看到别人成功,第一反应不是祝贺,而是怀疑;不是学习,而是找茬。

老实讲,从报道中看,这位女孩的录取通知书并无明显问题。就算真有异常,恰当的做法是善意提醒,而非直接举报。这种未经求证就擅自"替别人做决定"的行为,本质上是对他人尊严的漠视。

我常想,为什么我们的教育环境中,总是充斥着这种不健康的竞争心态?从小学到高中,我们是否过于强调"你追我赶",却忽视了欣赏他人成功的能力?

我曾问过一个班的学生:"看到同学取得好成绩,你第一反应是什么?"令我意外的是,半数以上的回答都带着防备和质疑。这不正是我们教育的失败吗?

在追求分数的同时,我们是否忘了教会孩子如何正确看待他人的成功?在强调竞争的过程中,我们是否忽略了培养学生的同理心和善意?

作为一名老教师,我时常反思自己的教育方式是否也在无意中强化了这种心态。**每当布置作业,我会刻意避免过多比较,而是鼓励学生与昨天的自己比较。**但我知道,这远远不够。

真正的教育不只是培养"会考试的机器",而是塑造有温度、有同理心的人。面对他人的成功,能够真诚祝福;面对自己的失败,能够坦然接受并继续努力。

前几天和几位老师聊起这个话题,我们一致认为,如今的孩子承受了太多不必要的压力。在这种环境下,他们很容易把同学视为"敌人"而非"伙伴"。

最近,我开始在班上推行一种新的活动——"喜悦分享日"。每周五,孩子们可以分享自己的小成就,而其他同学则送上真诚的祝贺。起初有些尴尬,但慢慢地,我看到了变化。

或许,教育的真谛就在于此:教会孩子在竞争中保持善良,在成长中学会共情。

面对那位被举报的女孩,我想对她说:别担心,你的成就是真实的。也请记住,这世上永远会有人质疑你,但也会有更多人祝福你、支持你。

而对于那些"热心人",我想说:真正的善意,应当建立在尊重与理解的基础上。否则,再多"为你好"的借口,也只是自我安慰的面具罢了。