361分捡漏985!343分捡漏211?今年高考又有爆冷…

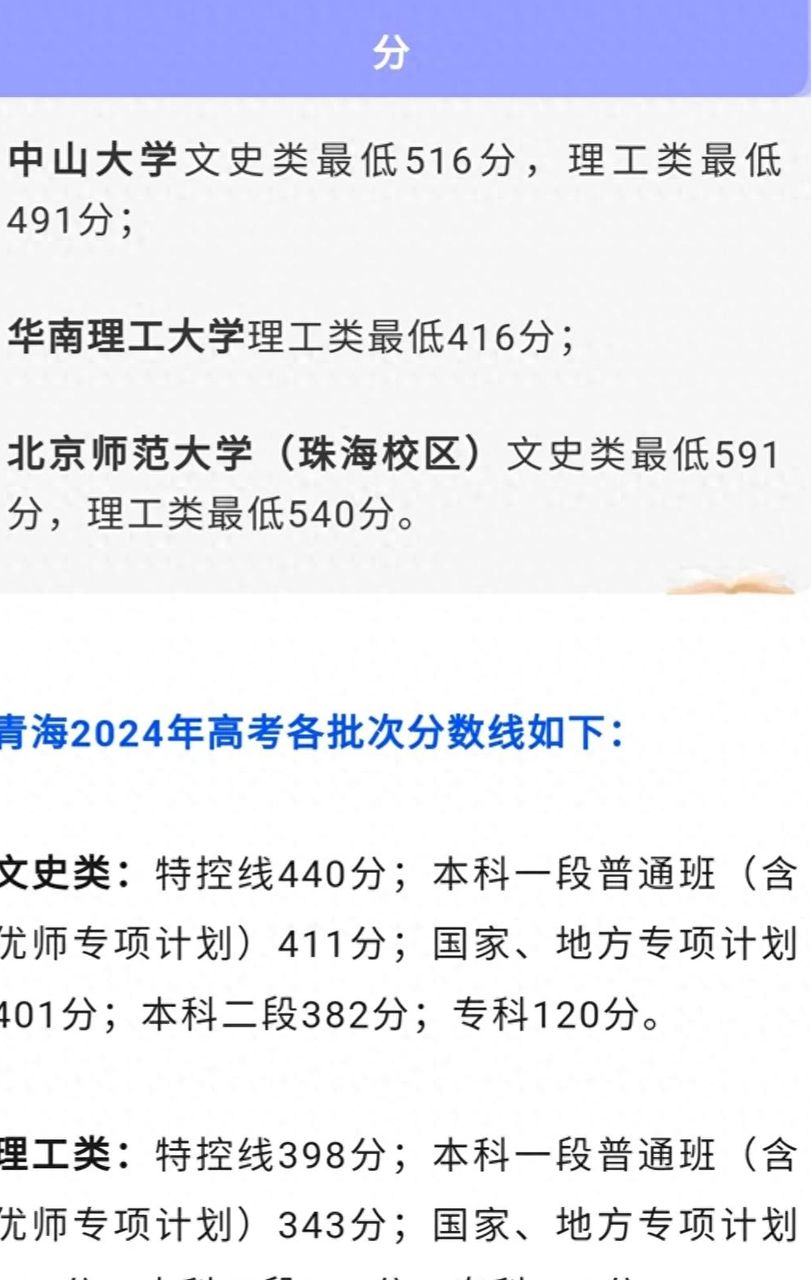

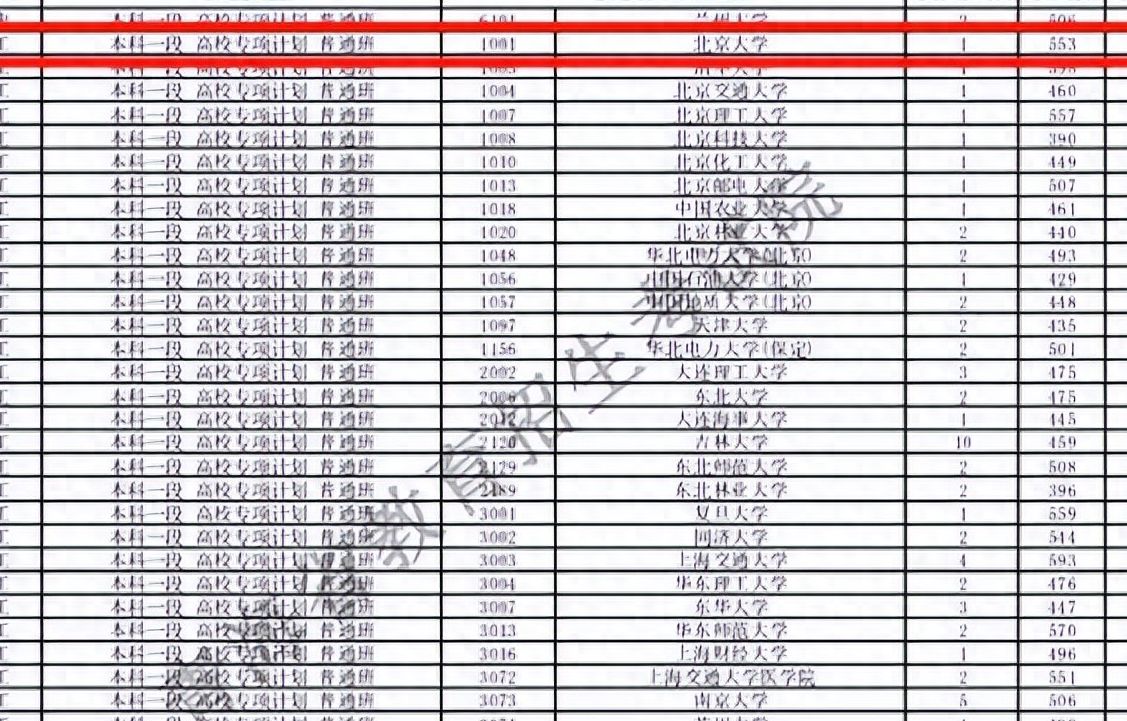

最近,我在批改试卷的间隙刷到一条新闻:青海某考生361分被重庆大学录取,还有343分被合肥工业大学宣城校区录取的案例。这些都是通过"高校专项计划"实现的。我拿着手机,一时陷入了沉思。

说实话,每年高考出分后,这种"天降鸿运"的消息总会引发一波又一波热议。作为一名从教25年的老教师,我见证了无数次高考志愿填报的忐忑与惊喜。这些看似不可思议的"捡漏"案例,背后究竟有什么门道?是否意味着所有考生都有机会"逆袭"?

记得前年,我班上的小李也曾对这类消息充满期待,他对我说:"张老师,我成绩一般,能不能也找到这种'捡漏'机会啊?"看着他期待的眼神,我没有立即泼冷水,但也不愿给他不切实际的希望。

老实讲,这些"低分进名校"的案例确实存在,但大多数都有特定背景。高校专项计划主要面向农村和贫困地区的学生,招生计划有限,报名条件严格。符合条件的考生本就不多,加上部分高分考生可能看不上这些计划提供的专业,自然会出现分数线大幅下降的情况。

高考录取从来就不是简单的"唯分数论",它是一个多元因素交织的复杂系统。地域差异、专项计划、院校专业设置、考生报考心理,这些因素共同影响着最终的录取结果。

我常跟学生们说,高考志愿填报就像是一场没有硝烟的战争,既需要勇气,也需要智慧。 盲目追求"捡漏"机会,往往会适得其反。

前些年,我曾接触过一位因"捡漏"进入某985高校的学生。他一开始沾沾自喜,但入学后才发现,自己所学专业冷门且就业困难,转专业又受限制,最终四年大学生活过得很是煎熬。这让我深刻认识到:大学选择不仅是选校,更是选择未来发展方向。

说到这里,我不禁想起前两天的家长会。一位家长拿着手机上的"爆冷"新闻跟我讨论,我问他:"如果有机会,您希望孩子去一所自己能力不足的学校吗?"他愣了一下,摇摇头。是啊,真正的教育不是"赢在起点",而是让孩子找到最适合自己发展的环境。

在我看来,高考志愿填报应遵循"冲、稳、保"策略,根据自己的实际分数和位次,选择与自己能力相匹配的院校和专业。同时,要综合考虑自身兴趣、职业规划和未来发展。

前段时间,我正好整理过往届学生的资料,发现那些在大学期间发展得好的孩子,往往不是那些"侥幸"进入名校的,而是那些找到适合自己发展道路的。真正的成功,是找到与自己能力、兴趣相契合的位置,而不是盲目攀比和追逐所谓的"名校光环"。

教育的本质是唤醒和引导,而不是贴标签和制造焦虑。

最近我一直在想,我们应该如何引导学生和家长正确看待这些"爆冷"消息?也许,我们需要的不是执着于"捡漏"的侥幸心理,而是踏实准备、理性选择的务实态度。毕竟,人生路长,高考只是其中一站,真正重要的是找到适合自己的道路,并在这条路上坚定前行。

(我是张老师,一个始终相信教育应回归本真的普通教育工作者。)